L’installation de garde-corps représente un défi technique majeur dans le secteur du bâtiment, alliant impératifs de sécurité et exigences esthétiques. Cette discipline spécialisée nécessite une maîtrise parfaite des normes réglementaires françaises et européennes, ainsi qu’une connaissance approfondie des matériaux contemporains et des techniques de fixation. Les professionnels du secteur observent une évolution significative des demandes clients, orientées vers des solutions design intégrant des technologies avancées. Cette transformation du marché impose aux installateurs une expertise technique renforcée et une veille technologique constante pour répondre aux attentes architecturales actuelles.

Réglementation NF P01-012 et normes de sécurité pour garde-corps

La réglementation française concernant les garde-corps s’articule autour de la norme NF P01-012 , complétée par la norme NF P01-013 pour les critères de résistance mécanique. Ces textes définissent les exigences dimensionnelles et structurelles que doivent respecter tous les systèmes de protection contre les chutes. L’application stricte de ces normes conditionne non seulement la sécurité des usagers mais également la responsabilité civile et pénale des installateurs professionnels.

Les évolutions récentes de cette réglementation, notamment la révision de janvier 2024, introduisent des modifications substantielles concernant les zones de sécurité et les espacements autorisés. Ces changements répondent aux statistiques d’accidents domestiques qui révèlent une augmentation de 15% des chutes liées aux garde-corps défaillants entre 2020 et 2023.

Hauteur minimale réglementaire de 1 mètre selon DTU 39

Le Document Technique Unifié 39 impose une hauteur minimale de 1 mètre pour tous les garde-corps installés dans les zones à risque de chute supérieure à 1 mètre. Cette mesure se calcule depuis le niveau de circulation jusqu’au sommet de la main courante. Pour les installations extérieures, notamment sur terrasses et balcons, cette hauteur peut être portée à 1,10 mètre en fonction de l’exposition aux vents dominants et de la configuration architecturale du bâtiment.

Résistance aux charges horizontales de 100 dan/m linéaire

La résistance mécanique constitue un paramètre critique dans le dimensionnement des structures. Les garde-corps doivent supporter une charge horizontale répartie de 100 daN/m en usage public et 60 daN/m en habitation privée. Cette résistance s’évalue par des tests statiques et dynamiques réalisés en laboratoire agréé. Les coefficients de sécurité appliqués varient selon la classe d’exposition et la fréquentation des espaces protégés.

Espacement maximal entre barreaux de 11 centimètres

La nouvelle réglementation 2024 réduit l’espacement maximal autorisé entre éléments verticaux à 11 centimètres , contre 18 centimètres précédemment. Cette modification vise à renforcer la protection des enfants en bas âge. Pour les barreaudages horizontaux, l’écartement reste fixé à 11 centimètres également, créant une homogénéisation des exigences dimensionnelles qui simplifie les processus de conception et de contrôle.

Zone d’appui et lisse intermédiaire obligatoire

La zone de sécurité, désormais portée à 60 centimètres depuis le sol, doit être constituée d’un remplissage plein ou quasi-plein. Cette modification majeure de la norme impose l’installation de panneaux de protection ou de remplissages opaques dans cette zone critique. La lisse intermédiaire, positionnée à mi-hauteur du garde-corps, assure une répartition optimale des charges et renforce la rigidité structurelle de l’ensemble.

Matériaux techniques et systèmes de fixation professionnels

L’évolution technologique des matériaux transforme radicalement l’approche technique de la pose de garde-corps. Les innovations métallurgiques et chimiques ouvrent de nouvelles perspectives en termes de durabilité, d’esthétique et de facilité d’installation. Cette révolution matérielle s’accompagne d’une spécialisation croissante des fabricants qui développent des gammes techniques adaptées aux contraintes spécifiques de chaque environnement d’installation.

La sélection des matériaux doit intégrer les contraintes environnementales, notamment l’exposition aux intempéries, aux embruns marins ou aux variations thermiques importantes. Les critères de maintenance constituent également un facteur décisionnel majeur, particulièrement dans les installations publiques où les coûts d’entretien représentent un poste budgétaire significatif sur la durée de vie de l’ouvrage.

Garde-corps inox 316L avec fixations à la française

L’acier inoxydable 316L représente la référence en matière de résistance à la corrosion, particulièrement adapté aux environnements agressifs. Sa composition enrichie en molybdène lui confère une résistance exceptionnelle aux chlorures et aux atmosphères marines. Les fixations à la française, caractérisées par un ancrage sur la face supérieure de la dalle, permettent une répartition optimale des contraintes et facilitent l’étanchéité de la liaison. Cette technique de pose garantit une durabilité supérieure à 25 ans sans maintenance majeure dans des conditions d’exposition normale.

Structures aluminium thermolaqué série 6060-T6

L’aluminium série 6060-T6 offre un excellent compromis entre résistance mécanique et légèreté structurelle. Le traitement thermolaquage assure une protection durable contre la corrosion tout en offrant une palette chromatique étendue. Les profils extrudés permettent l’intégration de systèmes d’étanchéité performants et facilitent l’assemblage des éléments. La résistance à la traction de 215 MPa de cet alliage autorise des portées importantes avec des sections réduites, optimisant ainsi l’impact visuel des installations.

Systèmes câbles inox ø4mm tension 150 kg par ronstan

Les systèmes à câbles inox constituent une solution technique élégante pour les installations design. Le câble de Ø4mm en inox 316L peut supporter une tension de travail de 150 kg, permettant des portées jusqu’à 4 mètres entre points d’ancrage. Les terminaisons Ronstan, référence mondiale en accastillage marine, garantissent une liaison fiable et durable. Le coefficient de sécurité appliqué de 4:1 assure une marge de sécurité confortable face aux charges dynamiques exceptionnelles.

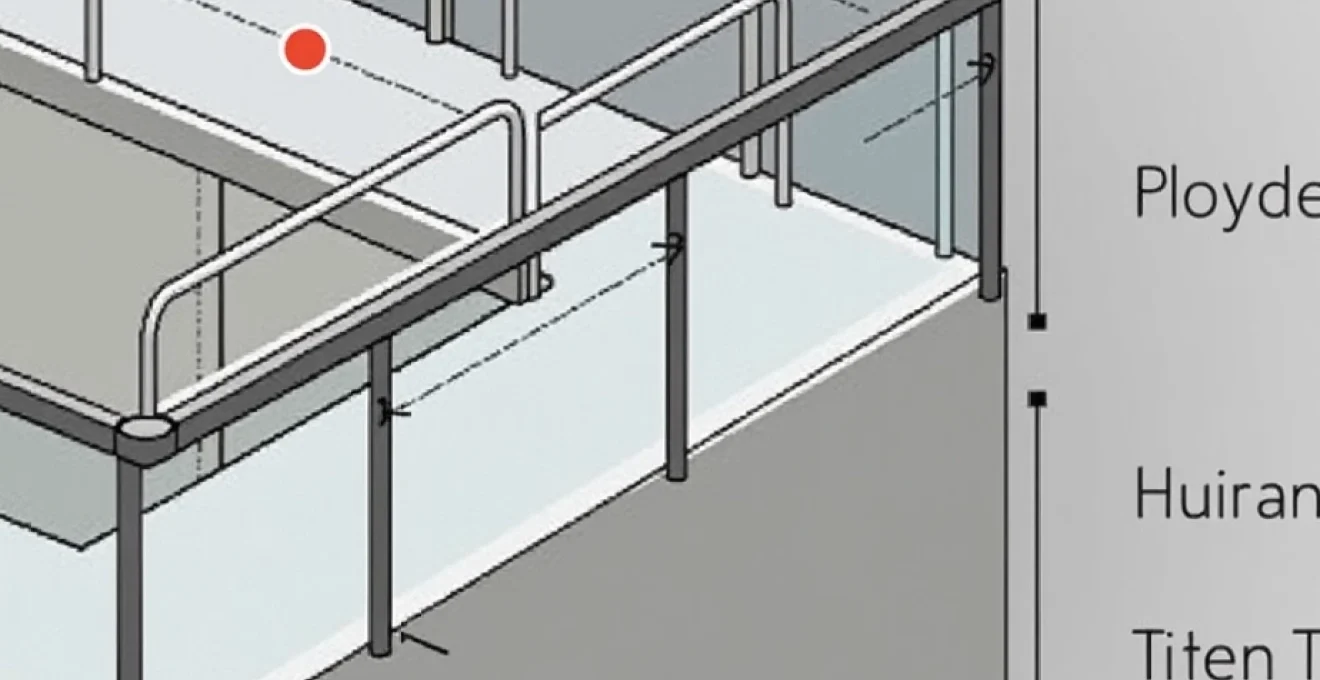

Verre feuilleté 44.2 ESG selon norme EN 12150

Le verre feuilleté 44.2 ESG (Extra Strong Glass) répond aux exigences les plus strictes de sécurité. La composition de deux feuilles de verre trempé de 4mm assemblées par un film PVB garantit le maintien de l’intégrité structurelle même en cas de bris. La norme EN 12150 définit les critères de résistance aux chocs et aux variations thermiques. Ce matériau présente une transparence optimale tout en filtrant efficacement les rayons UV, préservant ainsi les espaces intérieurs du vieillissement prématuré.

Fixations chimiques hilti HIT-RE 500 V3

Les scellements chimiques Hilti HIT-RE 500 V3 représentent le summum de la technologie d’ancrage. Cette résine époxy bi-composant développe une résistance à l’arrachement supérieure à 25 kN en béton C25/30. Sa formulation sans styrène la rend compatible avec les environnements sensibles et facilite les certifications environnementales des projets. Le temps de durcissement réduit à 45 minutes à 20°C optimise les cadences de chantier tout en garantissant une tenue mécanique immédiate.

Techniques d’installation sur différents supports structurels

La diversité des supports rencontrés impose une adaptation constante des techniques d’installation. Chaque type de support présente des caractéristiques mécaniques spécifiques qui conditionnent le choix des systèmes de fixation et les méthodes de mise en œuvre. Cette expertise technique différentie les professionnels expérimentés des installateurs généralistes, particulièrement sur les chantiers complexes nécessitant des solutions sur mesure.

L’analyse préalable du support constitue une étape fondamentale qui détermine la faisabilité technique et la durabilité de l’installation. Les essais d’arrachement in situ permettent de valider les hypothèses de calcul et d’ajuster les coefficients de sécurité en fonction des caractéristiques réelles du matériau support. Cette approche méthodologique garantit la conformité aux normes et limite les risques de sinistres.

Perçage et scellement chimique sur béton armé

Le perçage du béton armé nécessite un outillage spécialisé adapté à la dureté du matériau et à la présence d’armatures métalliques. L’utilisation de forets à pastilles carbure et de perforateurs de classe professionnelle garantit la précision dimensionnelle des perçages. Le nettoyage méticuleux des trous, réalisé par soufflage et brossage, conditionne l’efficacité du scellement chimique. La profondeur d’ancrage, calculée selon les charges appliquées, varie généralement entre 8 et 12 fois le diamètre de la tige filetée utilisée.

Fixation traversante sur dalle épaisseur minimale 15cm

Les fixations traversantes constituent la solution la plus fiable pour les dalles d’épaisseur suffisante. Cette technique nécessite une dalle de 15cm minimum pour assurer une répartition correcte des contraintes sur la face opposée. L’utilisation de plaques de répartition dimensionnées selon les charges appliquées évite le poinçonnement du béton. Le serrage contrôlé des boulons, réalisé au couple-mètre, garantit la précontrainte nécessaire sans risque de surserrage susceptible d’endommager le support.

Platines de fixation latérale pour acrotères

Les acrotères présentent des défis particuliers liés à leur géométrie et à leur exposition aux intempéries. Les platines de fixation latérale permettent de contourner ces difficultés en reportant les efforts sur la partie verticale du mur. Cette technique nécessite une analyse structurelle préalable pour vérifier la capacité de l’acrotère à reprendre les moments de renversement. L’étanchéité des percements constitue un point critique nécessitant l’intervention d’un étancheur qualifié pour préserver l’intégrité du complexe d’étanchéité.

Ancrage par goujons mécaniques hilti HSL-3

Les goujons mécaniques HSL-3 Hilti offrent une alternative performante au scellement chimique pour les installations temporaires ou les supports ne permettant pas l’injection de résine. Ces ancrages à expansion contrôlée développent une résistance à l’arrachement de 40 kN en béton fissuré. Leur installation ne nécessite pas de temps d’attente et permet une mise en charge immédiate. Le système de marquage couleur facilite le contrôle visuel de la mise en œuvre et limite les erreurs d’installation sur chantier.

Tendances design contemporaines et finitions haut de gamme

L’architecture contemporaine privilégie la transparence et la légèreté visuelle, influençant profondément l’évolution esthétique des garde-corps. Les tendances actuelles s’orientent vers des solutions minimalistes intégrant des technologies innovantes comme l’éclairage LED intégré ou les systèmes connectés. Cette évolution répond à une demande croissante de personnalisation et d’intégration architecturale poussée.

Les finitions haut de gamme constituent un marché en forte expansion, dopé par l’essor de la construction premium et de la rénovation d’exception. Les traitements de surface innovants comme l’anodisation couleur, la texturation laser ou les revêtements nano-structurés ouvrent de nouvelles perspectives créatives. Ces technologies permettent de concilier performance technique et exigences esthétiques les plus pointues, justifiant des positionnements tarifaires élevés.

L’influence des réseaux sociaux et des plateformes de partage d’images transforme également les attentes clients. La « instagrammabilité » des réalisations devient un critère de choix, poussant les concepteurs vers des solutions spectaculaires et photogéniques. Cette tendance s’accompagne d’une recherche d’unicité qui favorise les solutions sur-mesure au détriment des gammes standardisées.

La prise de conscience environnementale oriente les choix vers des matériaux recyclables et des procédés de fabrication écologiques. L’aluminium recyclé, l’inox issu de la filière de récupération et les traitements de surface sans solvants s’imposent progressivement. Cette démarche éco-responsable influence également les techniques de pose, privilégiant les fixations réversibles et les assemblages mécaniques aux collages définitifs.

L’évolution du marché des garde-corps design révèle une sophistication croissante des demandes clients, nécessitant une expertise technique et créative de haut niveau pour répondre aux attentes contemporaines.

Contrôles techniques et certifications CE obligatoires

La mise sur le marché européen des garde-corps nécessite l’obtention du marquage CE, attestant de la conformité aux exigences essentielles de sécurité. Cette certification implique la réalisation d’essais techniques complets dans des laboratoires accrédités et la mise en place d’un système qualité documenté. Les organismes notifiés contrôlent régulièrement la production pour s’assurer du maintien des performances déclarées.

Les contrôles techniques in situ constituent une étape cruciale de la réception des ouvrages. Ces vérifications portent sur la conformité dimensionnelle, la qualité des fixations et la résistance mécanique effective de l’installation. Les essais d’arrachement par paliers progressifs permettent de valider les hypothèses de calcul et de s’assurer de la sécurité d’usage. La documentation de ces contrôles conditionne la mise en service et engage la responsabilité du bureau de contrôle.

La traçabilité

complète des éléments matériels constitue un enjeu majeur pour les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires de patrimoine. Les systèmes de gestion électronique des documents techniques permettent de centraliser les certificats, rapports d’essais et attestations de conformité. Cette dématérialisation facilite les contrôles périodiques et optimise la gestion patrimoniale sur le long terme.

L’évolution réglementaire vers une approche basée sur les performances plutôt que sur les moyens impose une documentation technique renforcée. Les fabricants doivent désormais fournir des Déclarations de Performance détaillées incluant les caractéristiques mécaniques, thermiques et de durabilité de leurs produits. Cette transparence accrue bénéficie aux prescripteurs qui disposent d’informations fiables pour leurs calculs de dimensionnement et leurs choix techniques.

Coûts d’installation et devis détaillés par typologie

L’évaluation précise des coûts d’installation nécessite une analyse multicritère intégrant les spécificités techniques de chaque projet. Les tarifs pratiqués sur le marché français varient considérablement selon la complexité de l’ouvrage, la nature du support et les exigences esthétiques. Une installation standard en garde-corps aluminium représente un investissement moyen de 180 à 250 €/ml, tandis que les solutions haut de gamme en inox avec remplissage verre peuvent atteindre 450 à 650 €/ml pose comprise.

La structure des coûts révèle l’importance croissante de la main-d’œuvre spécialisée dans l’économie du secteur. Les charges de personnel représentent désormais 60 à 70% du coût total d’une installation, contre 45% il y a une décennie. Cette évolution reflète la technicité accrue des produits et l’exigence de qualification des poseurs pour respecter les normes de sécurité.

Les variations saisonnières influencent également les tarifs, avec des majorations de 15 à 25% durant la période estivale de forte demande. L’anticipation des projets permet d’optimiser les coûts en programmant les interventions durant les périodes creuses. Cette stratégie d’achat s’avère particulièrement pertinente pour les projets de grande ampleur ou les opérations de rénovation globale.

| Type de garde-corps | Prix matériaux (€/ml) | Prix pose (€/ml) | Total (€/ml) |

|---|---|---|---|

| Aluminium standard | 80-120 | 100-130 | 180-250 |

| Inox 316L barreaudage | 150-220 | 120-180 | 270-400 |

| Verre feuilleté + structure | 220-350 | 180-250 | 400-600 |

| Câbles inox design | 180-280 | 200-280 | 380-560 |

Les prestations annexes représentent une part non négligeable du budget global. L’étude technique préalable, obligatoire pour les installations complexes, représente 8 à 12% du montant des travaux. Les contrôles techniques et certifications ajoutent 3 à 5% supplémentaires, tandis que les garanties décennales influencent le coût final à hauteur de 2 à 4%. Ces postes, souvent négligés dans les premières estimations, peuvent significativement impacter la rentabilité des projets.

L’optimisation des coûts passe également par une approche globale intégrant les aspects logistiques et organisationnels. Le groupage des commandes, la standardisation des solutions techniques et la planification optimisée des interventions permettent de réaliser des économies substantielles. Les donneurs d’ordre avisés négocient des accords-cadres annuels qui sécurisent leurs approvisionnements tout en bénéficiant de tarifs préférentiels.

La maîtrise des coûts d’installation des garde-corps nécessite une approche systémique intégrant les contraintes techniques, réglementaires et économiques spécifiques à chaque projet.

L’impact de la digitalisation sur la structure des coûts mérite une attention particulière. Les outils de modélisation 3D et de réalité augmentée réduisent les risques d’erreurs de conception tout en accélérant les phases d’étude. Cette optimisation technologique compense partiellement l’augmentation des charges sociales et contribue au maintien de la compétitivité du secteur. Les entreprises investissant massivement dans ces technologies anticipent une réduction de 10 à 15% de leurs coûts de production d’ici 2026.